人工智能监管难题:如何“用魔法打败魔法”

欧洲议会称“已经为制定史上首部人工智能法案做好谈判准备”。美国总统拜登释放管控AI信号,有美国国会议员提交了AI监管立法提案。美国参议院民主党领袖查克·舒默展示了他的“人工智能安全创新框架”,并计划在短短“几个月”内制定联邦层面的人工智能法案。

我国相关立法也已提上日程,人工智能法草案预备在今年内提请全国人大常委会审议。6月20日,首批境内深度合成服务算法备案清单也已经出炉,百度、阿里巴巴、腾讯等26家公司、共计41个算法榜上有名。

尽管中国、美国、欧盟都倡导准确、安全、透明度等原则性的AI监管理念,但在具体思路和方式上,存在许多不同。颁布全面的AI法律,背后是对自身规则的输出,欲掌握规则优势。

国内一些专家呼吁尽快开展人工智能法律规制,但目前面临的现实难题不容忽视。此外还有一个重要的考虑是:要监管还是要发展。这并不是一个二元对立的选择,但在数字领域,平衡两者却颇为不易。

欧盟冲刺,中美提速

如果一切顺利,欧洲议会通过的《人工智能法案》有望在今年年底前获批。全球首部综合性人工智能监管法律很有可能落地欧盟。

“该草案会影响其他处于观望的国家加速立法。一直以来,人工智能技术是否应当纳入法治监管范畴始终争议不断。现在来看,《人工智能法案》落地后,相关网络平台,如业务内容以用户信息生成为主的平台,势必会承担更高的审核义务。”北京航空航天大学法学院副教授赵精武告诉《中国新闻周刊》。

作为数字战略的一部分,欧盟希望通过《人工智能法案》全面监管人工智能,其背后的战略布局也已摆到台面。

北京万商天勤(杭州)律师事务所执行主任彭晓燕告诉《中国新闻周刊》,《人工智能法案》除适用于欧盟境内,还规范位于欧盟之外、但系统输出数据在欧盟使用的系统提供方或使用者。极大扩展了法案的管辖适用范围,也可以窥见抢占数据要素管辖范围的端倪。

中国国际问题研究院欧洲研究所副所长、研究员金玲在《全球首部人工智能立法:创新和规范之间的艰难平衡》一文中也写道,《人工智能法案》突出欧盟人工智能治理的道德优势,是欧盟又一次欲发挥其规范性力量,通过规则优势弥补技术短板的尝试。反映了欧盟欲抢占人工智能领域道德制高点的战略意图。

《人工智能法案》已酝酿两年。2021年4月,欧盟委员会提出基于“风险分级”框架的人工智能立法提案,后经多轮讨论和修订。在ChatGPT等生成式AI风靡后,欧盟立法者又紧急添“补丁”。

一个新变化是,《人工智能法案》最新草案加强了对通用人工智能(general purpose AI)的透明度要求。例如,基于基础模型的生成式AI必须要对生成的内容进行标注,帮助用户区分深度伪造和真实信息,并确保防止生成非法内容。像OpenAI、Google等基础模型的提供者,若是在培训模型期间使用了受版权保护的数据,也需要公开训练数据的详细信息。

此外,公共场所的实时远程生物识别技术从“高风险”级别调整为“被禁止”级别,即不得利用AI技术,在欧盟国家的公共场合进行人脸识别。

最新草案也进一步提高了违法处罚数额,将最高3000万欧元或侵权公司上一财政年度全球营业额的6%,修改为最高4000万欧元或侵权公司上一年度全球年营业额的7%。这比欧洲的标志性数据安全法律《通用数据保护条例》所规定的,最高可处以全球收入的4%或2000万欧元罚款高出不少。

彭晓燕告诉《中国新闻周刊》,处罚数额的提高,侧面反映了欧盟当局对人工智能监管决心与力度。对于谷歌、微软、苹果等营收数千亿美元的科技巨头而言,若违反《人工智能法案》规定,罚款可能达到上百亿美元。

而在大洋彼岸的美国,华盛顿忙于回应马斯克等人呼吁加强AI管控之际,6月20日,美国总统拜登在旧金山会见了一群人工智能专家和研究人员,讨论如何管理这项新技术的风险。拜登当时称,在抓住AI巨大潜力的同时,需要管理其对社会、经济和国家安全带来的风险。

风险管控成为AI热门话题的背景是,美国并未对AI技术采取像反垄断那般严厉措施,尚未出台联邦层面、综合性的AI监管法律。

AI框架背后是查克·舒默的一项立法战略。他在此次演讲中表示,要在短短“几个月”内制定联邦层面的人工智能法案。不过,美国立法程序繁琐,不仅要经过参众两院投票,还需经过多轮听证会,耗时长久。

为了拉快进度,作为AI框架的组成部分,查克·舒默计划从今年9月起举办一系列人工智能洞察力论坛,涵盖创新、知识产权、国家安全和隐私在内的10个主题。他告诉外界,洞察论坛不会取代国会关于人工智能的听证会,而是同步进行,以便立法机构可以在几个月而不是几年内推出有关该技术的政策。他预计,美国的AI立法可能要到秋天“才能开始看到一些具体的东西”。

虽进度并未赶上欧盟,但我国相关立法也已提上日程。6月初,国务院办公厅印发《国务院2023年度立法工作计划》,其中提到,人工智能法草案等预备提请全国人大常委会审议。

按照我国《立法法》的规定,国务院向全国人大常务委员会提出法律草案后,由委员长会议决定列入常务委员会会议议程,或者先交有关的专门委员会审议、提出报告,再决定列入常务委员会会议议程,后续一般需经历三次审议后再交付表决。

今年以来,不少国家AI立法提速,彭晓燕认为这是竞争和技术发展一同催热的结果。

“数据要素越来越成为国家战略要素,各国也希望通过立法确立管辖权,抢占人工智能话语权。同时,ChatGPT等人工智能技术的迭代更新,让社会看见了强人工智能发展的新希望。新技术的发展势必会带来新的社会问题与社会矛盾,需要规范介入调整,技术的发展某种程度上推动了立法的更新。”彭晓燕说。

分歧远多于趋同

中国、美国、欧盟是全球AI发展的主要驱动力,但三者在AI立法方面也存在一些不同。

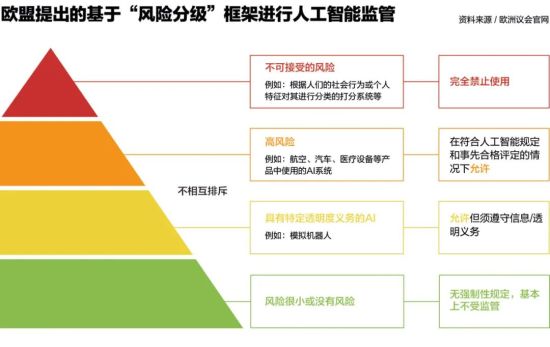

欧盟《人工智能法案》从用途、功能等角度将人工智能应用风险分为4个层级,无论草案经过几轮修改,“风险分级”仍然是欧盟治理AI的核心理念。

金字塔顶端对应对人类安全造成“不可接受”的风险。例如,根据人们的社会行为或个人特征对其进行分类的打分系统等,这些将被完全禁止使用。

在最新草案中,欧洲议会扩大了“不可接受的风险”清单,防止人工智能系统出现侵入性和歧视性。全面禁止公共空间生物识别、情感识别、预测性警务(基于侧写、地点或过去的犯罪行为),以及从网络随意抓取面部图像等六类人工智能系统。

第二类是对人类安全或基本权利产生负面影响的人工智能系统,会被视为“高风险”。例如,航空、汽车、医疗设备等产品中使用的AI系统,以及必须在欧盟数据库中注册的八个特定领域,涵盖关键基础设施、教育、培训、执法等。在符合人工智能规定和事先合格评定的情况下,各种“高风险”人工智能系统将获得授权,遵守一系列要求和义务才能进入欧盟市场。

另外,影响选民和选举结果的人工智能系统,以及根据欧盟《数字服务法》,拥有超过4500万用户的社交媒体平台所使用的推荐系统也将被列入高风险名单,例如Facebook、Twitter和Instagram。

处在金字塔底部的是有限风险、风险很小或没有风险的人工智能系统。前者具有特定透明度义务,需要告知用户正在与AI系统互动,后者无强制性规定,基本上不受监管,如垃圾邮件过滤器等应用。

因有着严格的监管条款,《人工智能法案》被很多业内人士视为长了许多尖锐的“牙齿”。不过,该法案也试图在强监管和创新之间寻求平衡。

美国同欧盟、中国一样,都支持主要基于风险的人工智能监管方法,倡导准确、安全、透明度。不过,在赵精武看来,美国监管思路更注重利用AI,推动AI行业的创新和发展,最终是为了保持美国的领导地位和竞争力。

“不同于中国和欧盟秉持的‘风险预防和技术安全’监管理念,美国则侧重商业发展优先。中国和欧盟均侧重人工智能技术应用安全保障,避免人工智能技术滥用侵害个体权利,美国则是以产业发展作为监管重心。”赵精武说。

我国立法面临诸多现实难题

欧盟正加速落地全球首部AI监管法案,赵精武告诉《中国新闻周刊》,欧盟的“风险等级制”人工智能监管措施,《人工智能法案》提出的“通用模型”监管概念,以及专门针对ChatGPT这类生成式人工智能应用的披露义务、数据版权合规义务,都对我国人工智能立法有参考价值。

事实上,我国对于人工智能的立法早已起步,2017年国务院发布的《新一代人工智能发展规划》提出,到2025年,初步建立人工智能法律法规、伦理规范和政策体系,形成人工智能安全评估和管控能力。

地方上,2022年,深圳市出台《深圳经济特区人工智能产业促进条例》,被看作我国首部人工智能产业专项立法。《条例》提到,完善人工智能领域监管机制,防范人工智能产品和服务可能出现的伦理安全风险和合规风险。

当前,我国人工智能规制主要由几大部委共同推进,分别从不同领域推动人工智能领域的规范和发展。《互联网信息服务算法推荐管理规定》《互联网信息服务深度合成管理规定》《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》等规范性文件也相继出台。

“综合历来管理规范来看,我国关于人工智能领域的规定采用区分业务领域、区分技术方向的措施,管理规范趋于分散化。在规范出台上,往往具有应时性特征,在特定技术出现后作出专门性管理规定。规范由行政部门主导颁布,侧重监管,在规范层级上未上升为法律。”彭晓燕说。

值得注意的是,6月20日,首批境内深度合成服务算法备案清单出炉,百度、阿里巴巴、腾讯、字节跳动、美团等26家公司、共计41个算法榜上有名。

随着AI立法热度升温,国内开始有专家呼吁尽快开展人工智能法律规制。不过,在赵精武看来,我国人工智能专门立法具有一定的可行性,但是也面临着诸多现实难题。

“一是立法文件之间的体系衔接问题,人工智能专门立法与其他规范性文件之间的适用关系尚未解决,尤其是专门立法与现行立法在内容层面的重叠问题亟待解决。二是人工智能技术更新迭代速度加快,保障法律与技术的同步发展存在一定的难度;三是人工智能监管规则缺乏整体性,数据、算法和算力三大核心要素的监管规则仍处于探索阶段;四是人工智能立法的重心究竟是以安全风险治理为主,还是以产业发展保障为主争议较大。”赵精武说。

无论是欧盟的《人工智能法案》,还是中国、美国等国家针对AI的规定、倡议、规划,都在试图构建一个完善的监管框架:既能确保安全,又能为AI创造更好条件。基于这种普适性原则,彭晓燕告诉《中国新闻周刊》,我国建立的人工智能法律,首先应当建立在积极鼓励发展创新的基础上,使得人工智能在相对开放的空间领域进行规范发展,划定发展红线。

赵精武认为,我国应当建立以产业发展保障为导向的人工智能法律。

“现行立法在一定程度已经可以基本满足人工智能技术应用监管的需求。预防技术风险,保障技术安全只是治理过程,其最终目的仍然还是需要回归到人工智能产业发展层面。毕竟人工智能法律不是限制产业发展,而是引导和保障相关产业的良性发展。”赵精武说。